生きる力– tag –

-

ぬらし絵(4) オンラインで体験する水彩

「ぬらし絵」について、講師の小林さんに色々と聞いてきました。 今回はその最終回。オンラインの良さ、そして、小林さんの講座への想いをお伺いします。 -

ぬらし絵(2) わたしを励ます芸術体験

シュタイナー教育の中で大切にされている「ぬらし絵」の良さについて、講師の小林さんにお伺いしました。 -

ぬらし絵(1)「描こう」としない絵画体験!?

シュタイナー教育の中で大切にされている「ぬらし絵」の体験。他の絵画体験と、どのような違いがあるのでしょうか? -

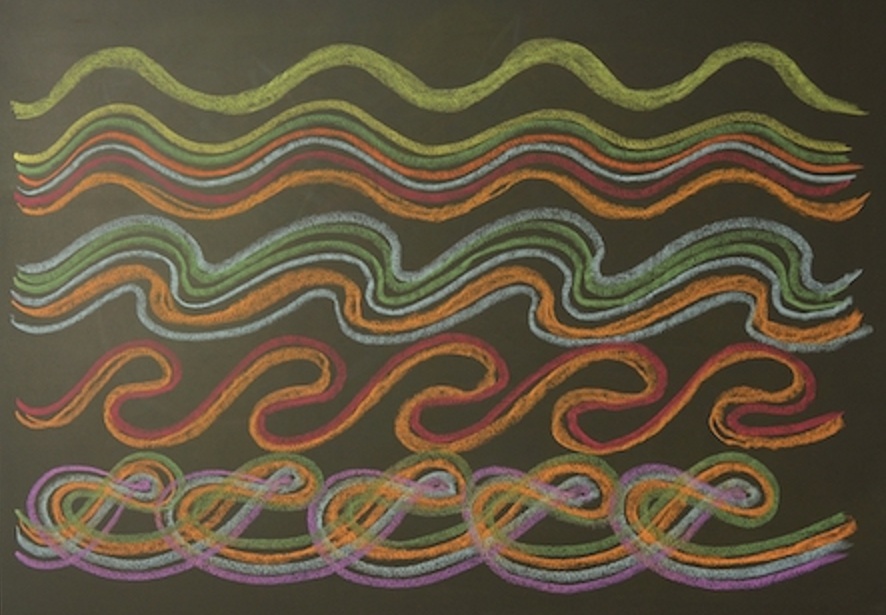

シュタイナー教育の「フォルメン」

【シュタイナーの芸術的手法「フォルメン」】 シュタイナー教育ならではの教科として、言葉と音楽を人の動きで表す芸術「オイリュトミー」と動きの軌跡として形をとらえて描く芸術「フォルメン」があります。「オイリュトミー」については、大人向けに講座... -

(教育)コロナ騒動から何を学ぶか? コロナをチャンスにするために。

こんにちは。 石川華代です。 コロナ。コロナ。 もう、ニュースをみても、そればっかりですね。 嫌なニュースが多いので、 数少ない、心があたたまるニュースをみてゆるゆるしています。 昨日のエリザベス女王のスピーチもよかったな... -

(教育)シュタイナー算数は美しい・・・だけじゃない

こんにちは。 石川華代です。 IDEAL(イデアール)中学準備講座が始まりました。 これは、これから中学にはいる小6のみなさんへの、 特別シュタイナー算数レッスン。 今まで、シュタイナー教育の経験はないお子さんも、 シュタイナ...

1

-2-1024x643.png)

-1024x646.png)

-1024x643.png)