中学生– tag –

-

ぬらし絵(3) 子育てに、教育にどう役立つの?

シュタイナー教育の中で大切にされている「ぬらし絵」を、大人が体験することで、子育て・教育にどのような影響があるのでしょうか? -

ぬらし絵(1)「描こう」としない絵画体験!?

シュタイナー教育の中で大切にされている「ぬらし絵」の体験。他の絵画体験と、どのような違いがあるのでしょうか? -

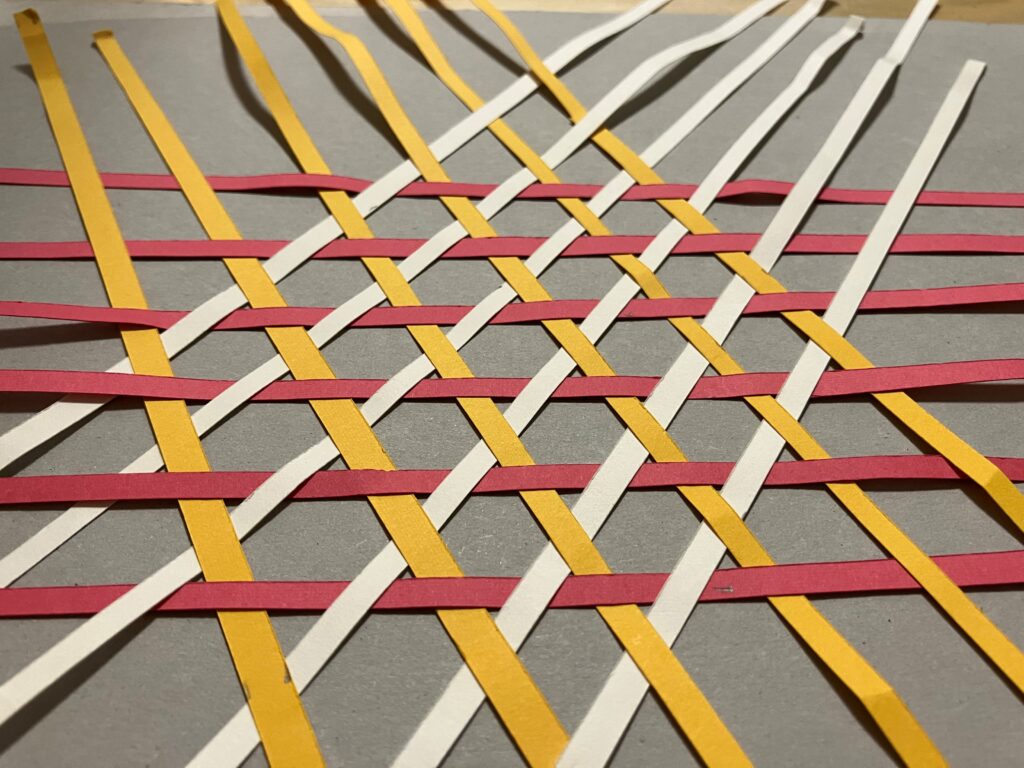

シュタイナー教育の「数学」~中学生の学び

【算数から数学へ】 中学生になると、小学校で学んでいた「算数」が無くなり、新たな教科として「数学」を学びます。小学校の「算数」は、四則計算や図形など、日々の生活の中で活用シーンが多く、具体的な体験と繋がりやすい学びでした。これに対して、中... -

高校生ZOOM数学レッスン〜数学、幾何学、建築と・・・愛の告白

高校生の数学レッスン楽しんでます。 今日は、高校2年生と楕円についてのレッスン。今時の文科省カリキュラムでは高校3年生の数Ⅲで出てくる曲線です。 コンパスと定規を使って描いているうちに、楕円の性質がみえてきます。...

1

-1-1024x647.png)

-1024x643.png)