オルタナティブ教育とは? ― いま改めて考えたい、子どもの学びのかたち

「オルタナティブ教育」という言葉を耳にする機会が増えてきました。直訳すれば「もうひとつの教育」。つまり、従来の公教育や画一的な学校教育に対して、「別の選択肢」を指す言葉です。

私がライフワーク(ライトワークでもある)にしている「シュタイナー教育」も「オルタナティブ教育」のひとつです。

かつて教育は、「学校に行き、与えられたカリキュラムをこなし、試験で評価される」ことが当たり前でした。しかし今、社会が大きく変化し、子どもたちに必要とされる力も変わっています。そんな中で、オルタナティブ教育が注目されているのです。

オルタナティブ教育の背景

戦後の日本教育は、知識を効率よく大量に伝えることに大きな役割を果たしました。しかし同時に、子どもたちの個性や興味、創造性は二の次になってしまうことも少なくありませんでした。

一方で、世界的にみても「一斉授業・年齢ごとの画一的カリキュラム」が限界を迎えています。AIやグローバル化、環境問題など、予測できない未来を生き抜くために必要なのは「自分で考え、選び、創り出す力」。

この背景の中で、モンテッソーリ教育、シュタイナー教育、フリースクール、ホームスクーリングなど、さまざまな「オルタナティブ教育」が広がってきました。

オルタナティブ教育の多様なかたち

ひと口に「オルタナティブ教育」といっても、その形は実に多様です。

- モンテッソーリ教育

子どもが自分で環境を選び、集中して活動できるように設計された教育法。Google創業者やAmazonのジェフ・ベゾスなどが幼少期に体験していたことでも知られています。 - シュタイナー教育(ウォルドルフ教育)

芸術や手仕事を通じて、知性・感性・意志の調和を育む教育。発達段階に合わせたカリキュラムを大切にし、詩や音楽、フォルム(形)を描く体験から数学や言語にアプローチしていきます。 - フリースクール

学校に行きづらい子どもや、不登校の子どもたちの居場所として発展。子どもが自ら学びのテーマを選び、自由な対話や活動の中で育っていく場。 - ホームスクーリング/デモクラティックスクール

家族や仲間と共に学ぶ教育。民主的な意思決定を大切にし、子ども自身が主体的に「何を学びたいか」を決めていきます。

このように、「子どもの主体性」「自由」「創造性」を軸にしているのが共通点といえます。

公教育とのちがい

オルタナティブ教育は、公教育と対立するものではありません。むしろ「補い」「広げる」存在です。

学校での学びは、社会性を身につけたり、一定の知識を体系的に学ぶ場として大切です。しかしそこに合わない子どもがいるのも現実。学び方は一つではなく、「いろんな道があっていい」という発想が、オルタナティブ教育の根底にあります。

特に最近は、公立学校の中でも「探究学習」や「総合学習」が広がりつつあり、オルタナティブ教育からの影響を受けている部分も多いのです。

なぜいまオルタナティブ教育が注目されるのか?

理由のひとつは、社会の変化です。AIが発達し、知識は検索すればすぐに得られる時代。重要なのは「答えを知っているか」ではなく、「答えのない問いにどう向き合うか」という姿勢です。

また、子育てや教育に対する価値観の多様化も大きいでしょう。かつては「いい学校に入り、いい会社に就職する」ことが成功のモデルでしたが、いまや働き方や生き方は多種多様。だからこそ「自分らしい学び方」が求められているのです。

さらに、不登校児童が年々増加している現状も無視できません。文科省の調査では小中学生の不登校は30万人を超え、過去最多を更新しています。子どもたちが「学校以外の学びの場」を必要としているのは明らかです。

オルタナティブ教育の魅力

- 子どもが主体になる

学びを「与えられるもの」ではなく「自ら選ぶもの」として体験できる。 - 多様な才能が認められる

勉強だけでなく、芸術・運動・コミュニケーションなど、子ども一人ひとりの個性に光があたる。 - 人生に生きる学びになる

テストのための知識ではなく、人生を豊かに生きるための力が育つ。

こうした魅力は、多くの親や教育者の心を動かしています。

これからの教育の未来へ

オルタナティブ教育は「特別な教育」ではなく、これからの社会に必要な学びのあり方を先取りしている存在です。

公教育の中にオルタナティブの要素が取り入れられたり、家庭と地域が協力して子どもの学びを支えたりすることで、教育の可能性はもっと広がっていくでしょう。

そして何より大切なのは、子ども一人ひとりが「自分は大丈夫」「自分のやりたいことをやっていい」と思える環境を持つこと。そのための選択肢として、オルタナティブ教育が存在しているのです。

おわりに

教育のゴールは「良い成績」や「有名校進学」ではなく、「自分の人生を生きること」。

オルタナティブ教育は、そのゴールを見据えたもうひとつの道です。

もし「学校教育に違和感がある」「子どもの学び方に合う場を探している」と感じているなら、オルタナティブ教育の世界をのぞいてみるのも良いかもしれません。

あなたやお子さんにとっての「学びのかたち」を考えるきっかけになれば幸いです。

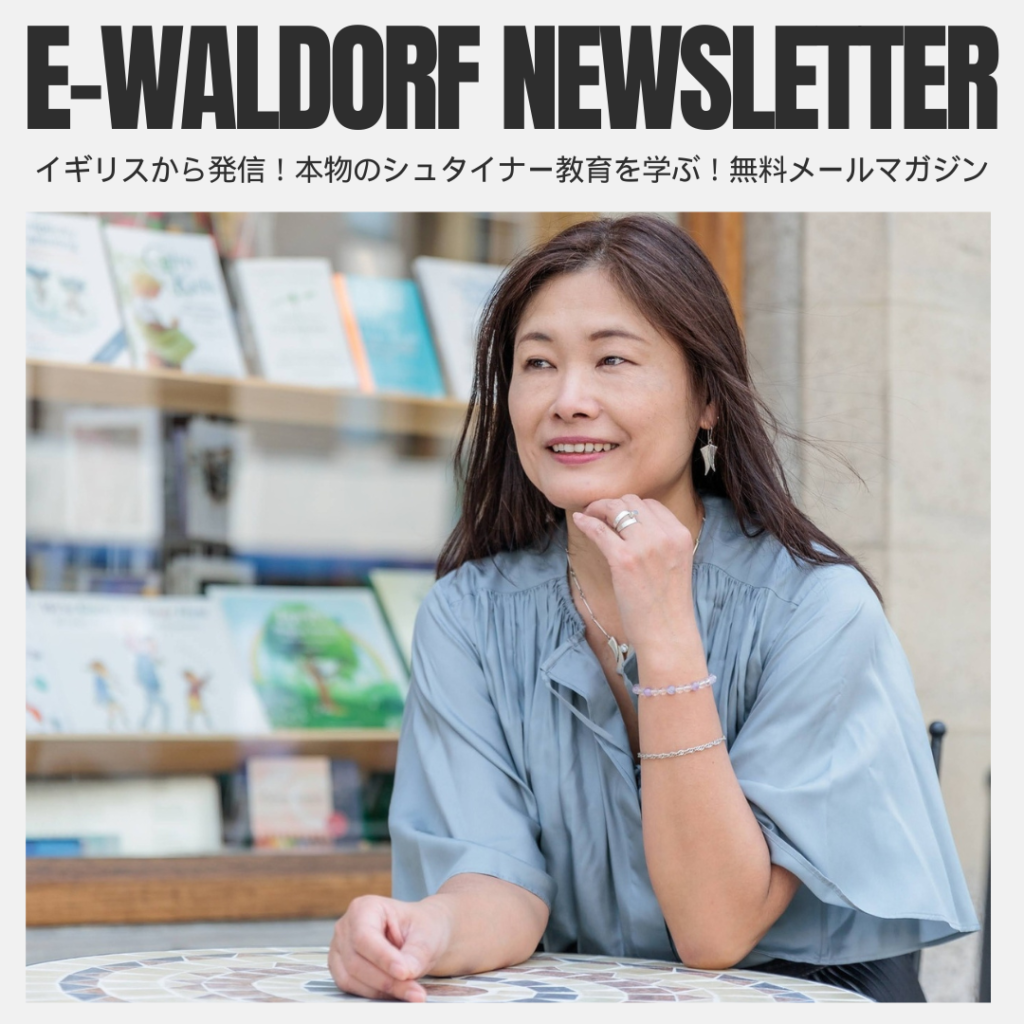

本記事はシュタイナー教育専門家石川華代のメルマガを元に書いています。

e-waldorf代表 石川華代がイギリスから発信する

本物のシュタイナー教育が学べる

無料メールマガジンのご登録はこちらから。

amazonには日本語版・英語版販売中