◆粘土造形– tag –

-

新しいものの見方ができるようになるために・・・

こんにちは。石川華代です。いつも読んでくださってありがとうございます。 今月は粘土をつかった「立体フォルメン」講座を開きました。 たくさんの方のご参加ありがとうございました。 みなさんにとって全く新しいフォルメン体験になったと思います。 私... -

手を使うこと

ㅤ子どもたちの育ちで手を使うことを十分取り入れてほしいです。ㅤただでさえスクリーンタイムが増え物を作ることが減り本さえもデジタルだったりする昨今の子どもたち。ㅤ手を使わないと頭の働きも弱くなってくるのですよ・・・ㅤだから「手を使う」こと... -

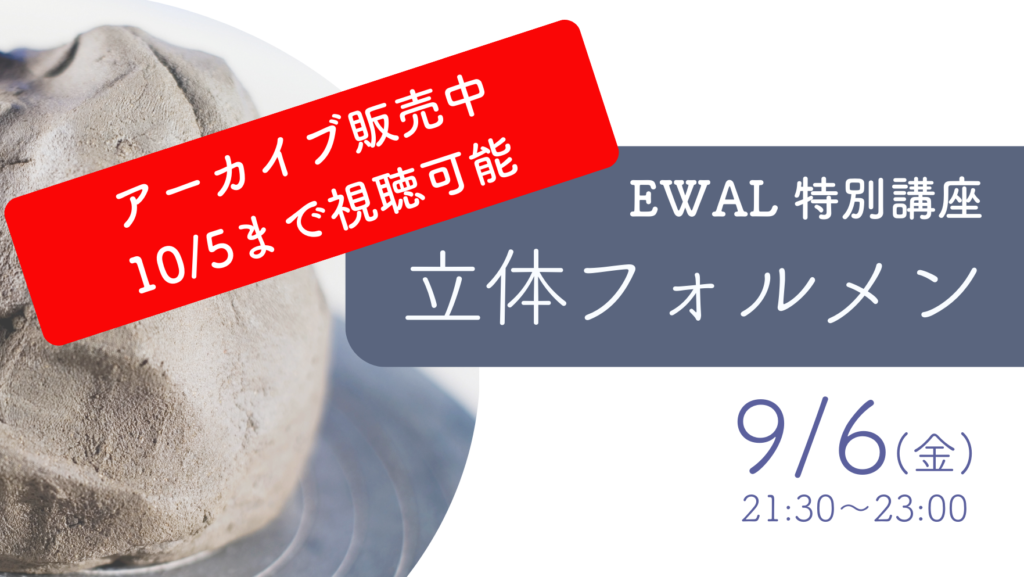

特別講座 立体フォルメン

本講座は終了しました。 粘土を使って立体でフォルメンを描きます。手全体を使って造形をすることでより感覚を磨きます。 二次元では得られない三次元の質感、変容を体験します。 まるっきり新しいフォルメン体験してほしい紙に描くフォルメンはとてもいい... -

シュタイナー教育の粘土造形(2)~粘土造形で育む「意志」の力

【粘土造形を通じて得られる効果】 前回、粘土造形を通じて育まれる、算数・数学の力について、お伝えしました。粘土造形は、この場では伝えきれなほど、効果や他教科との繋がりは多岐にわたりますが、今回は、その中でも「意志の力」への影響についてお伝... -

シュタイナー教育の粘土造形~算数・数学の力を育む

【形を体で感じる粘土造形】 シュタイナー教育では、小学1年生から粘土造形をします。一番最初は、例えば球などの「純粋な形」から。純粋な形を作る体験を繰り返し、形そのものが持つ質を体で理解します。このことは、形を認識する力になります。算数・数... -

手と頭は働かせた方がいい。生徒が夢中になる数学レッスン。

毎日のように、大人のレッスン、子どものレッスンしています。 今日は中学生レッスン。 一つは、手毬を完成。 この、美しい幾何学模様を、 1次元の糸で表す。 微妙な、針の入れ方とか、 バランス感覚とか、 美... -

粘土で自分を育てる

先日、 「シュタイナー算数教育 教師養成講座」 のレッスンで、粘土造形をしました。 算数の先生を育てる講座ですから、 粘土の活動も算数(図形)に関連のあるもの。 板の助けも、粘土ヘラなどの道具も使わず、 手だけで造形していきます。 ... -

粘土を使った図形の学び~詳しい説明付き。真似してやって見てくださいね。

今日は、 ZOOMのレッスンで粘土で図形体験。 粘土で作ると、 中身のしっかり詰まった「立体」が出来上がります。 切ることもできるので、 教科書にあるような切断面の学習も、 すんなりと理解できる。 でも、 シュタイナー教育的に、 粘土造形の大事なポイ... -

粘土は図工だけじゃない 陶芸用粘土のススメ

粘土造形をするとき、 「陶芸用の粘土」をお勧めしています。 陶芸用の粘土は、自然の粘土から異物を取り除いたもの。 大地、そのままの重みと感触。 子どもの頃、 学校で用意された「あぶら粘土」が大嫌いでした。 あのベタ...

1