◆シュタイナー学校– tag –

-

シュタイナー教育のメリット・デメリット

シュタイナー教育って名前は聞いたことあるけど・・具体的にどうなのかな?という保護者も多いのではないでしょうか。教育の世界にはさまざまなアプローチがあります。モンテッソーリ教育やイエナプラン教育、サドベリースクールなど、どれも子どもの成長... -

子供の勉強のつまづき…原因は「書きにくさ」かも!?

e-waldorfでは「ゆるっとシュタイナー」というpodcast エピソード2-4を「子供の勉強のつまづき…原因は「書きにくさ」かも!?」から子供が勉強においてつまずく原因の一つとして「書きにくさ」について掘り下げてみたいと思います。 【子供の勉強のつまづ... -

シュタイナー教育、シュタイナー算数について、気軽に知りたいあなたへ~動画まとめ

シュタイナー教育って、何がいいの?他の教育と何が違うの?怪しくないの?シュタイナー教育で算数を学ぶってどういうこと?そんな疑問をお持ちのシュタイナービギナーの方へ。無料で空き時間で視聴できる、e-waldorf代表石川華代のyoutube動画をまとめま... -

シュタイナー教育の数の学び

シュタイナー教育では、数を習うとき、学校教育とは少し違ったやり方で習います。 その数の「質」を感じ取るのです。 例えば「1」という数。ただ数えるためだけの手段ではなく、「ひとつだけのもの」を表していることを学びます。たったひとつの地球世界... -

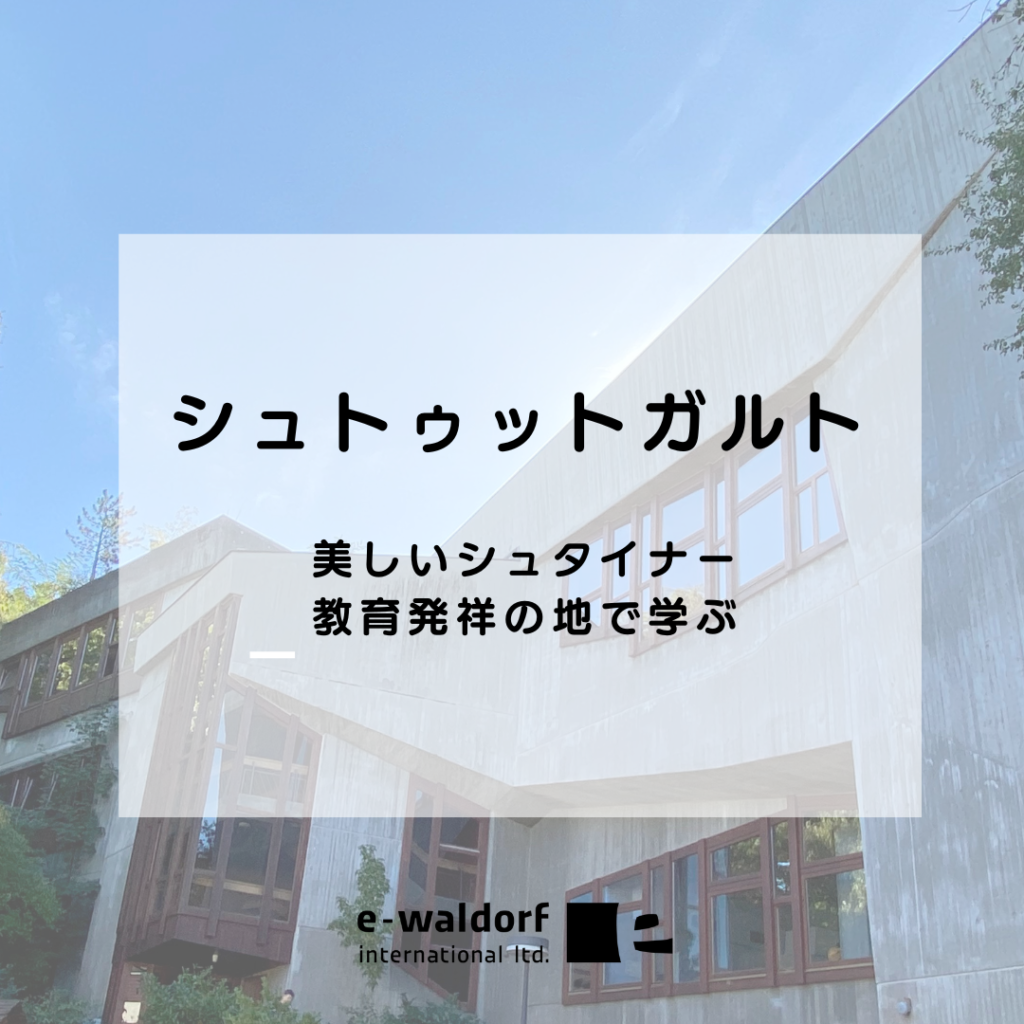

2023年9月24日「シュトゥットガルト講座」開催

2023年9月24日(日)、ドイツ、シュトゥットガルトのシュタイナー校で、「シュトゥットガルト講座」を開催しました。その内容の一部を、写真を通じてお伝えします。 -

立体フォルメン

こんにちは。 石川華代です。 私のオフィスには観葉植物がいくつもあります。 ロックダウンで家に籠ることが増え、 オフィス・ジャングル化大作戦!・・・と題して 観葉植物を増やしたのです。 植物なので、当然、育ちます。 どんどんグリーンが私の居場所... -

シュタイナー学校の授業 芸術史

こんにちは。 石川華代です。 今週、私のレッスンは、 日本のお盆にあわせてお休みでした。 遠出はせず、 近場で遊んでます。笑 一日は、 All Saints' Church, Tudeley ここでは、シャガールのステンドグラスが見られます。 小さな教会のステンドグ... -

(海外話)あなたはドイツ流? イギリス流? ドイツだからシュタイナー教育が生まれた?

こんにちは。 石川華代です。 ドイツを離れてイギリスに。 お国の違い。 旅行とかではわからない、 住んでみてわかることがいろいろありますが・・・ 今、イギリスに戻ってきて、 嬉しいことのひとつ・・・。 人がやさしい。 ... -

オンラインの可能性と今後の開催講座

こんにちは。 石川華代です。 ドイツからイギリスへ引越し準備中です。 今週末も、 イギリスへ3日間行ってきました。 イギリス入国が1日遅いと、 14日間自宅隔離になるというギリギリの日程で。笑 ドイツを出たら、 みんなマスクしてないし、 ソーシャ... -

(シュタイナー教育)高学年の木工、息子からのプレゼント・・・

こんにちは。 石川華代です。 昨日、息子が、 やっと、 クリスマスプレゼントをくれました。(爆) シュタイナー学校の木工の授業で作ったスツール。 ずっと前に完成していて、 クリスマス前にできあが...